安全率とは何?

・製品や部品が壊れない様に機械設計する時に、安全率を使います。

・でも、安全率の設定の誤りで、製品が破壊して事故を引き起こしてしまいます。

・安全率について理解を深め、製品の不具合や事故を起こさない設計を学びましょう。

・でも、安全率の設定の誤りで、製品が破壊して事故を引き起こしてしまいます。

・安全率について理解を深め、製品の不具合や事故を起こさない設計を学びましょう。

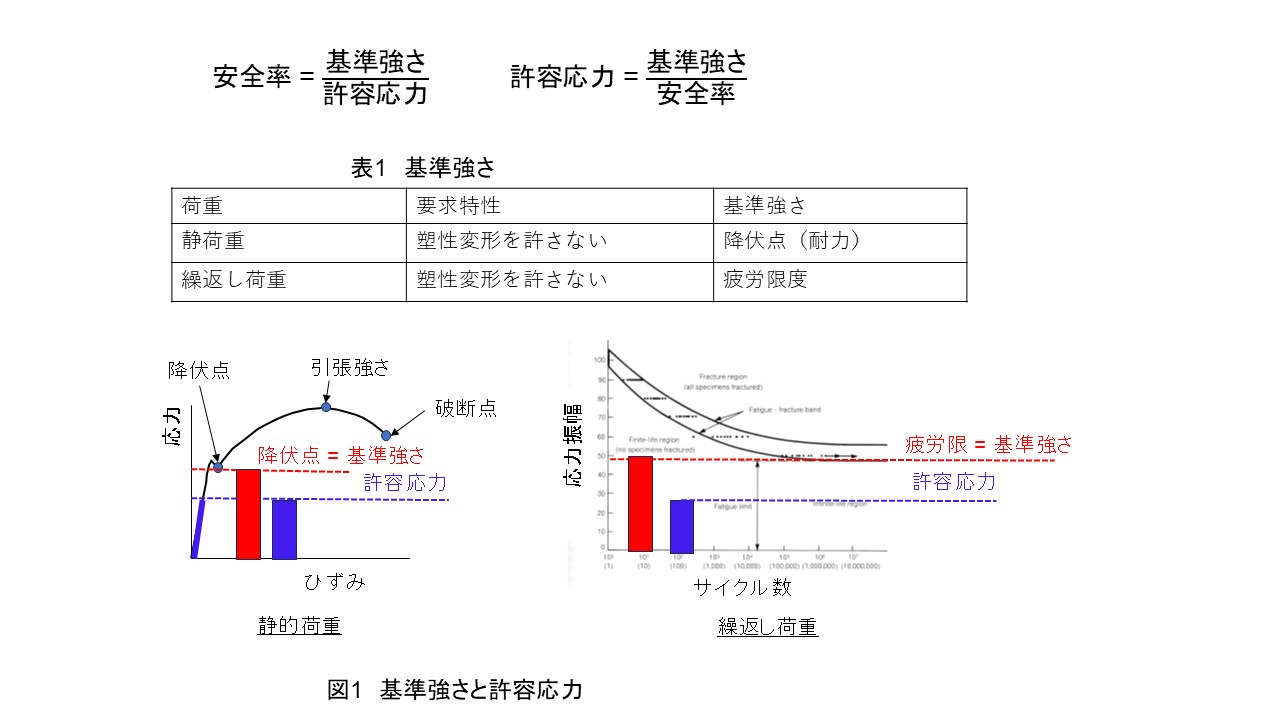

安全率の定義

・安全率とは製品や部品が機能を失わないためにどれだけ安全に出来ているかを示す指標です。

・安全率=材料の基準強さ/許容応力

・基準強さは特定の設計基準や規格に基づいて設定された強さです。

これは材料の特性や使用条件を考慮した上で、設計時に安全性を確保するための基準となります。

・許容応力は材料や構造が安全に耐えられる最大の応力の値です。

これは設計時に考慮される許容範囲であり、材料の強度や特性に基づいて選定していきます。

・安全率=材料の基準強さ/許容応力

・基準強さは特定の設計基準や規格に基づいて設定された強さです。

これは材料の特性や使用条件を考慮した上で、設計時に安全性を確保するための基準となります。

・許容応力は材料や構造が安全に耐えられる最大の応力の値です。

これは設計時に考慮される許容範囲であり、材料の強度や特性に基づいて選定していきます。

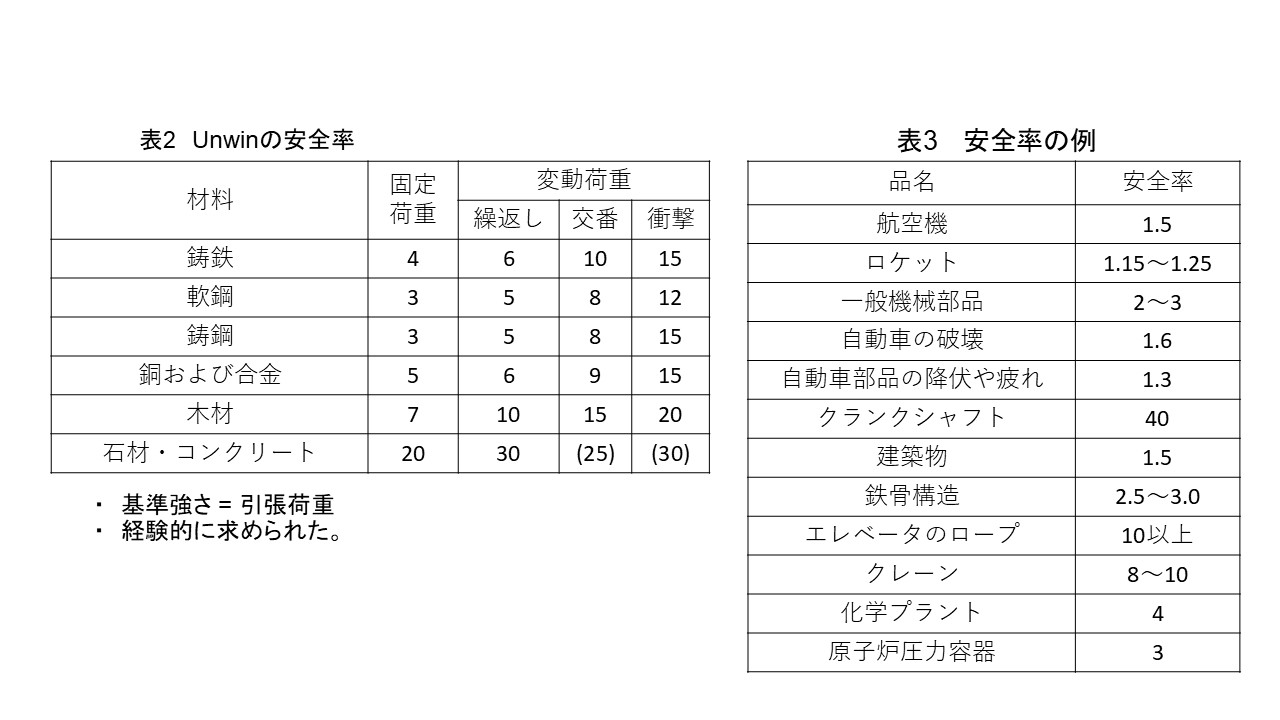

世の中の安全率

・よく使われるのがUnwinの安全率です。表2に示すもので基準強さは材料の引張強さです。

材料と荷重の種類から安全率を選定します。

・世の中で使われている安全率の例を表3に示します。

人名に関わるエレベーターやクレーンは安全率が8以上です。

航空機やロケットの安全率は意外と小さいです。部品の管理をして部品が疲労するまでに新品に交換する安全率を小さく出来ます。

材料と荷重の種類から安全率を選定します。

・世の中で使われている安全率の例を表3に示します。

人名に関わるエレベーターやクレーンは安全率が8以上です。

航空機やロケットの安全率は意外と小さいです。部品の管理をして部品が疲労するまでに新品に交換する安全率を小さく出来ます。

安全率の決め方

・機械の強度設計をやる時、安全率をどのように設定するか?

安全率をいくつにすれば良いか?いつも悩みます。

・安全率を決め、それが製品や部品の破壊を発生させない根拠が必要です。

・安全率が大きいとコストが上がり性能が低下する場合があります。

安全率を低く抑えることが必要な場合もあります。

・安全率の決め方を理解し、納得のいく安全率を設定しましょう。

安全率をいくつにすれば良いか?いつも悩みます。

・安全率を決め、それが製品や部品の破壊を発生させない根拠が必要です。

・安全率が大きいとコストが上がり性能が低下する場合があります。

安全率を低く抑えることが必要な場合もあります。

・安全率の決め方を理解し、納得のいく安全率を設定しましょう。

安全率の決め方に重要なこと

・安全率が大きいほど、部品が壊れにくいですが、一般に、製品の安全率を大きくすると、コストは上がり、性能は下がります。

・材料欠陥や製造上の不具合、想定外の荷重や経年劣化等の不確定要素が起きても壊れないために安全率を設定する必要があります。

・適切な安全率を設定するには経験も必要です。実績に基づいた安全率の情報があれば参考にしましょう。

・実物で実験して安全率を求めるのが確実です。

・材料欠陥や製造上の不具合、想定外の荷重や経年劣化等の不確定要素が起きても壊れないために安全率を設定する必要があります。

・適切な安全率を設定するには経験も必要です。実績に基づいた安全率の情報があれば参考にしましょう。

・実物で実験して安全率を求めるのが確実です。

安全率を下げる工夫

・ 想定される荷重に対して正確に強度設計をすることで安全率を低く抑えます。

例:実体供試サンプルで材料試験、機能試験を行い正確な材料強度と使用応力を把握します。

・ 製造時の管理や検査の徹底により欠陥なく製造することで安全率を低く抑えます。

・ 経年劣化する前に部品を交換することで安全率を低く抑えます。

例:実体供試サンプルで材料試験、機能試験を行い正確な材料強度と使用応力を把握します。

・ 製造時の管理や検査の徹底により欠陥なく製造することで安全率を低く抑えます。

・ 経年劣化する前に部品を交換することで安全率を低く抑えます。

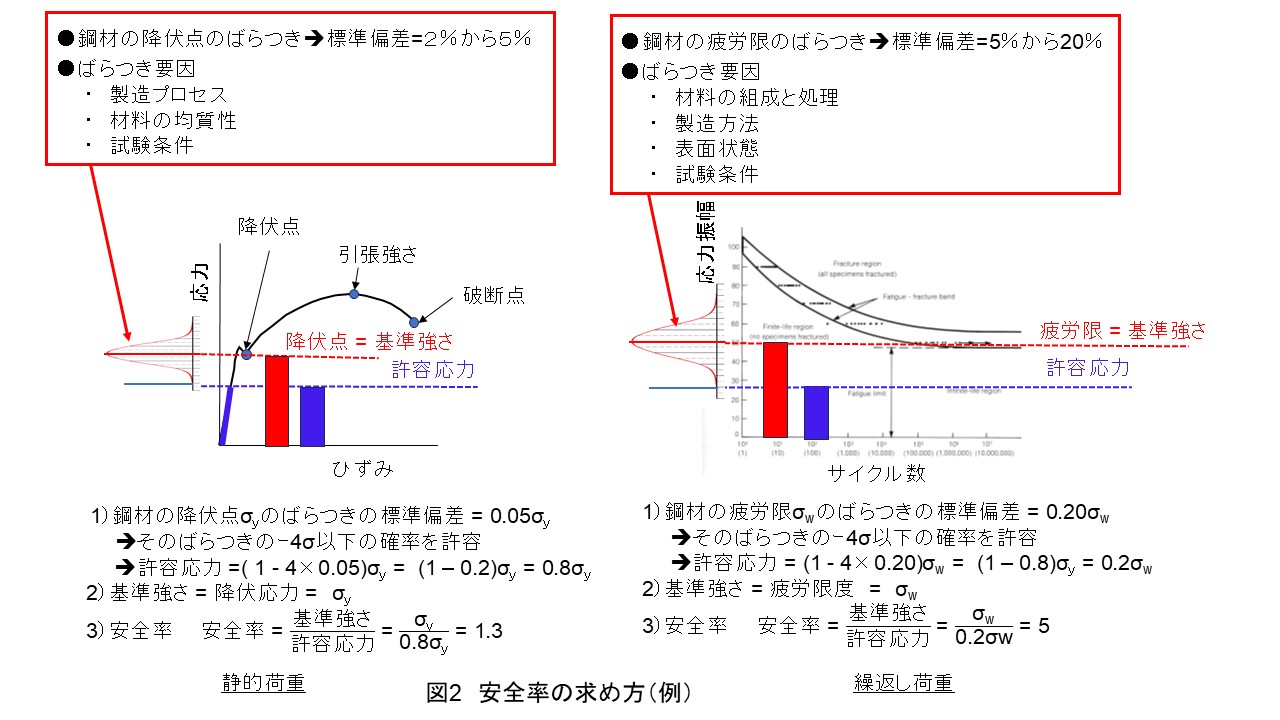

安全率の求め方(例)

・材料の基準強さのばらつきを求め、統計的に材料の基準強さの劣化を許容できる値を許容応力とすることで安全率を求めることが出来ます。

・静的荷重の場合、鋼材の降伏点のばらつきは下記要因に影響され、その標準偏差は通常2%から5%程度の範囲に収まります。

・ 製造プロセス

・ 材料の均質性

・ 試験条件

鋼材の降伏点σyのばらつきの標準偏差 = 0.05σy → そのばらつきのー4σ以下の確率を許容 → 許容応力 =( 1 - 4×0.05)σy = (1 – 0.2)σy = 0.8σy

→ 基準強さ = 降伏応力 = σy → 安全率 安全率 = 基準強さ/許容応力 = "σy" /"0.8σy" = 1.3 となります。

・繰返し荷重の場合、鋼材の疲労限のばらつきは下記要因に影響され、その標準偏差は通常5%から20%程度の範囲に収まります。

・ 材料の組成と処理

・ 製造方法

・ 表面状態

・ 試験条件

鋼材の疲労限σwのばらつきの標準偏差 = 0.20σw → そのばらつきのー4σ以下の確率を許容 → 許容応力 = (1 - 4×0.20)σw = (1 – 0.8)σy = 0.2σw

→ 基準強さ = 疲労限度 = σw → 安全率 = 基準強さ/許容応力 = "σw" /"0.2σw" = 5 となります。

・静的荷重の場合、鋼材の降伏点のばらつきは下記要因に影響され、その標準偏差は通常2%から5%程度の範囲に収まります。

・ 製造プロセス

・ 材料の均質性

・ 試験条件

鋼材の降伏点σyのばらつきの標準偏差 = 0.05σy → そのばらつきのー4σ以下の確率を許容 → 許容応力 =( 1 - 4×0.05)σy = (1 – 0.2)σy = 0.8σy

→ 基準強さ = 降伏応力 = σy → 安全率 安全率 = 基準強さ/許容応力 = "σy" /"0.8σy" = 1.3 となります。

・繰返し荷重の場合、鋼材の疲労限のばらつきは下記要因に影響され、その標準偏差は通常5%から20%程度の範囲に収まります。

・ 材料の組成と処理

・ 製造方法

・ 表面状態

・ 試験条件

鋼材の疲労限σwのばらつきの標準偏差 = 0.20σw → そのばらつきのー4σ以下の確率を許容 → 許容応力 = (1 - 4×0.20)σw = (1 – 0.8)σy = 0.2σw

→ 基準強さ = 疲労限度 = σw → 安全率 = 基準強さ/許容応力 = "σw" /"0.2σw" = 5 となります。