騒音の基礎から騒音対策の具体的な手法を学べる

事例で学ぶ実践騒音対策設計

研修の狙い

騒音の問題は、産業機械、自動車や鉄道車両、

工場の現場など、様々な分野に存在し、

その騒音低減が要求され、その要求レベルは

厳しくなっています。

騒音を低減するには、騒音の現象や発生の

メカニズムをよく理解し、さらに、騒音の

発生源や伝搬径路を明確にしてそれぞれの

対策が必要です。

この講義では、音とは何か?から始まり、

音の性質、騒音の基礎について説明した後、

騒音の発生源と騒音の伝搬径路に対する

低減方法を具体的に丁寧に説明しています。

これらの騒音の基礎の理解を深めるために、

4つの事例を説明します。

一つ目は回転機械(ターボチャージャ)の

事例です。回転体、軸受、配管などの騒音と

その対策を説明しています。

二つ目は高圧燃料供給システムの事例です。

ここでは音源探査の具体的な方法を説明しています。

三つ目は車両の騒音の事例です。ガソリン車の

騒音の種類、騒音発生源とその伝搬径路及び

それらの対策を具体例を示しながら説明しています。

四つ目はモータの振動・騒音の事例です。

モータの騒音には電磁気的騒音、機械的騒音、

通風騒音がありますが、それらの原因とその対策を

詳しく説明しています。

これらの事例を学ぶことで、騒音の基礎知識の

理解が深まり、実践力を養えます。

研修の目次

1.音とは

1.1 音の正体

1.2 体積弾性率

1.3 音波のエネルギと速さ

1.4 平面波の音圧、振動速度と振動変位

1.5 音波と粒子の運動

1.6 音の強さ、音圧レベルと音源の

パワーレベル

1.7 振動レベル

2. 騒音

2.1 騒音とは

2.2 騒音レベル

2.3 騒音伝搬経路

2.4 騒音低減

2.5 騒音分析

2.6 騒音振動伝搬対策の注意点

3. 回転機械(ターボチャージャ)の騒音

3.1 ターボチャージャとは

3.2 ターボチャージャの騒音

4.高圧燃料供給システムの騒音低減

4.1 高圧燃料供給システムとは

4.2 騒音測定装置

4.3 音源探査

5. 車両の騒音

5.1 アイドル騒音

5.2 高速こもり音

5.3 加速時の騒音

5.4 エンジン放射音

5.5 エンジン騒音対策

5.6 排気系騒音対策

6. モータの振動・騒音

6.1 モータの振動・騒音低減

6.2 電磁気的振動・騒音

6.3 機械的振動・騒音

6.4 通風騒音

7. おわりに

研修の方式

ウェブ方式(TeamsあるいはZoomを使用)

あるいは 対面方式

研修への参加人数

1人から30人位 相談します。

研修の時間

6時間

実施時間は相談の上、決めます。

研修の費用

6時間研修:38,000円/人

(消費税を含む、交通費を含まず)

グループ受講の場合は相談して決めます。

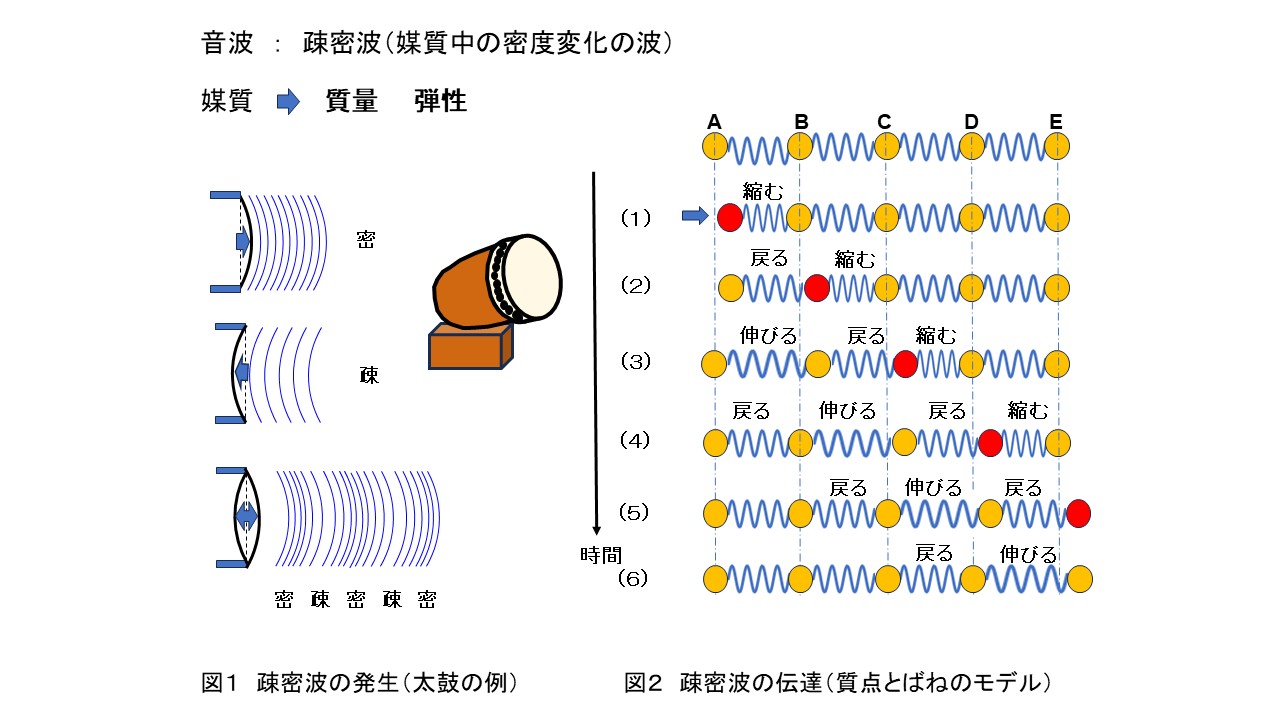

音の正体

伝わる粗密波(媒質中の密度変化の波)で

波の振動方向が波の進行方向と平行な

波です。

2.太鼓の皮を叩くと、皮は振動します。

皮が太鼓の外側に動くと皮は空気を

押出し、空気が圧縮されるので密度は

密になります。

皮が太鼓の内側に動くと皮は空気を

引き戻すので、空気が引張られ密度は

疎になります。

これが繰り返されると、空気の密と疎が

繰り返されて発生し、疎密波が

発生します。(図1)

3.疎密波の伝わり方は質点とばねのモデルで

説明されます。図2の黄色い○は空気の

粒子で質量を持っています。つまり

質点です。

2つの質点の間にはばねがあります。

これが弾性です。

AからEの質点がばねでつながれていて、

Eの右側にもばねと質点が存在します。

縦方向に時間軸があります。

この図には(1)から(6)までの時間が

示されています。

時間(1)で、太鼓の皮が振動し、質点Aを

右側に押し出すとAB間のばねが

縮みます。

時間(2)では縮んだAB間のばねが元に

戻ろうとして質点Bを右側に押し出し

BC間のばねが縮みます。

時間(3)で縮んだBC間のばねが元に

戻ろうとして質点Cを右側に押しだし

CD間のばねが縮みます。

また、質点Aは元の場所に戻りAB間の

ばねは伸びた状態になります。

時間(4)で縮んだCD間のばねが元に

戻ろうとして質点Dを右側に押しだし

DE間のばねが縮みます。

また、質点Bは元の場所に戻りBC間の

ばねは伸びた状態になります。

この繰り返しで、ばねの縮んだ密の

部分と、ばねの伸びた疎の部分が

右側に伝搬していきます。

これが疎密波の伝搬です

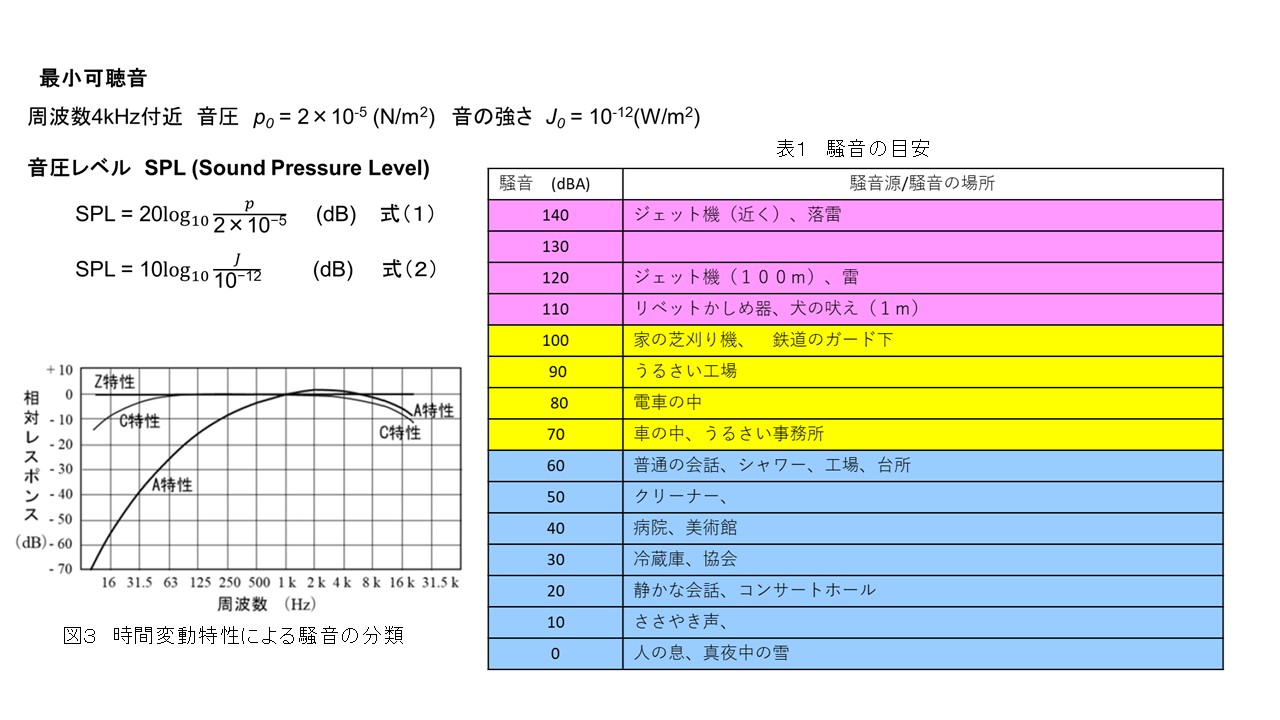

騒音とは?

最も小さな音の強さ(音圧レベル)

です。その音圧レベルは

\(\mathcal{P}_{\scriptsize 0}\)= 2×10-5 (N/m2 ) です。

2. 音の大きさは式(1)で示されます。

これは最小可聴音の大きさに対する

音の強さで単位はdBです。

3.騒音とは、望ましくない音で

60dBを超える音と考えられて

います。

3.音の大きさの目安を表1に示します。

人の息や真夜中の雪は0dB、

協会やコンサートホールは

20~30dB、普通の会話が60dB、

うるさい事務所や電車の中が

70~80dBです。

4.騒音の評価では、人間の聴覚を

考慮して周波数の重み付けを

行います。(図3)

人間が聞き取りやすい周波数の

範囲は約2,000Hz~4,000Hzで、

人間が聞き取りやすい音域から

離れるにつれ音が小さく聞こえます。

例えば、50Hzの周波数で100dBの

大きさの音が発生した場合、

人間の耳には7割程度の音量に

聞こえます。

A特性は一般環境騒音特性で、人間の

聴覚を考慮し重み付けを行っているため、

実際に聞こえる「うるささ」と似た値で

騒音レベルが測定可能です。C特性は

衝撃など特殊な騒音に対して使われます。

衝撃など特殊な騒音の場合は、人間も

騒音に注意して聞くので、

相対レスポンスがA特性より良く

なります。

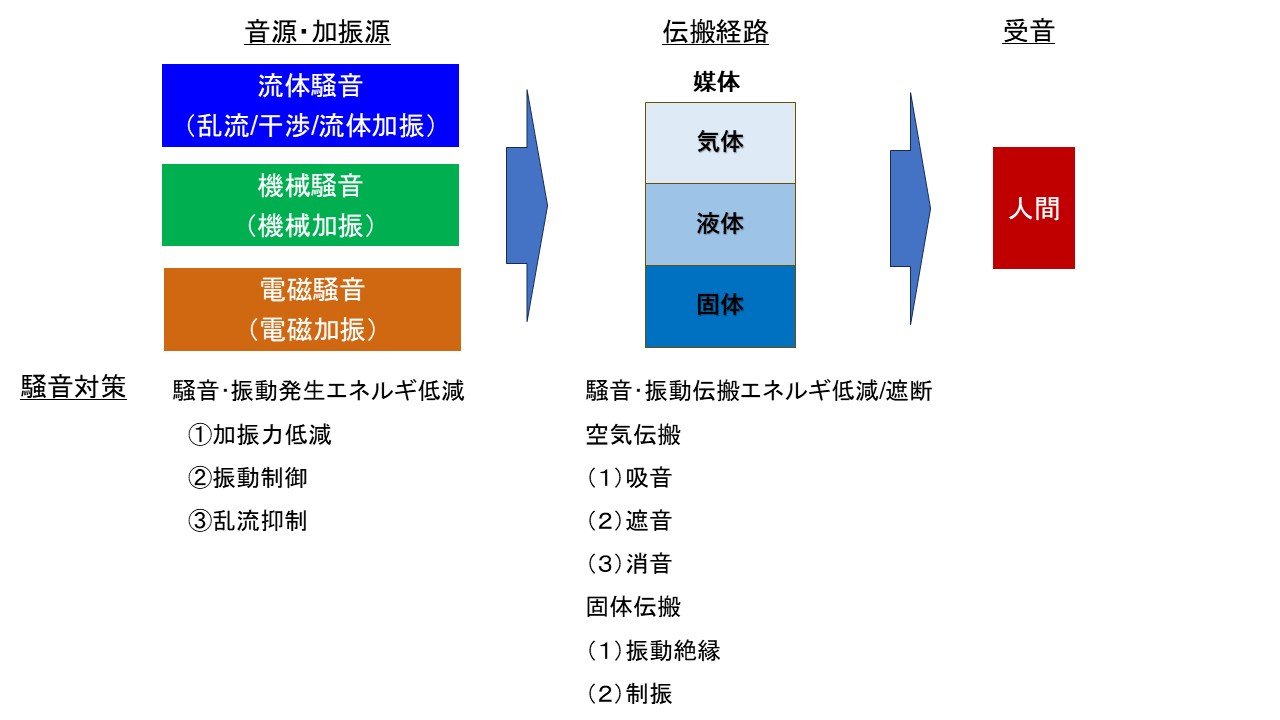

騒音対策

騒音の音源・加振源と

騒音伝搬経路を考える

必要があります。

2.騒音の音源・加振源は

流体騒音、機械騒音、

電磁騒音などがあります。

音源・加振源の騒音の対策は

騒音・振動の発生エネルギーを

低減することです。

3.騒音伝搬経路は、気体、

液体、固体があります。

伝搬経路の騒音対策は

騒音・振動の伝搬エネルギー

を低減/遮断することです。

4.研修では、これらを詳しく

説明します。

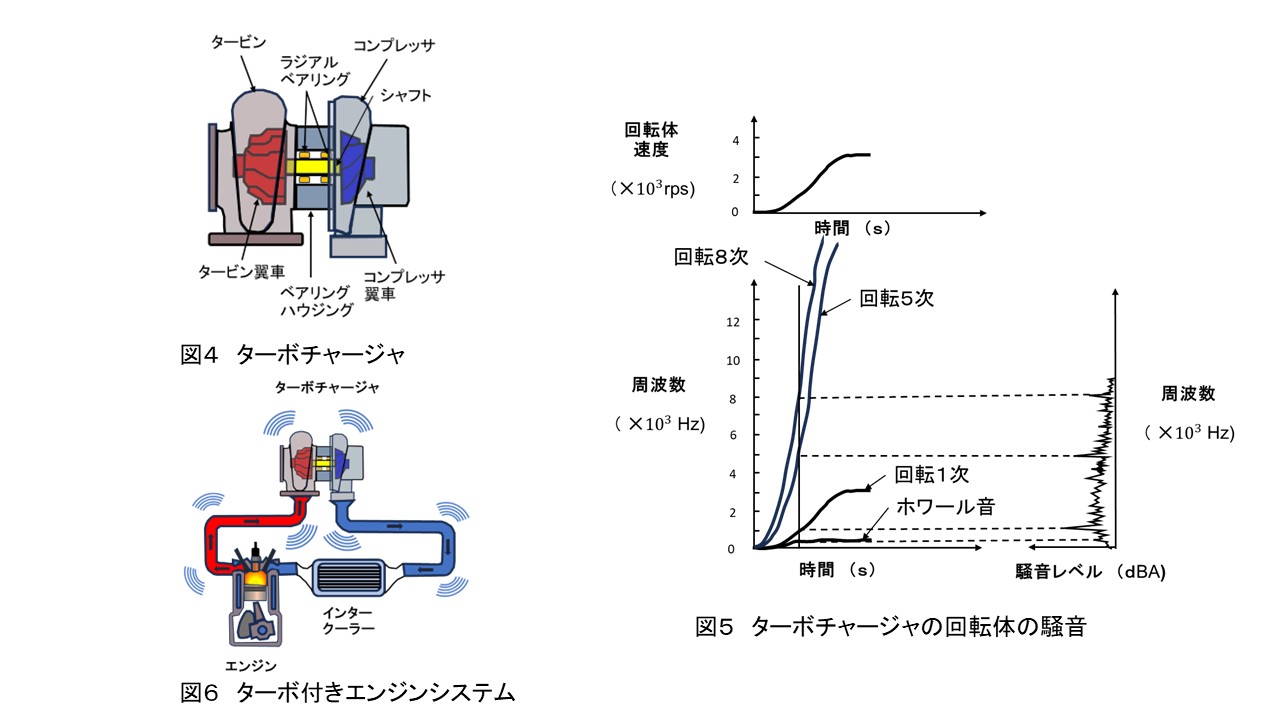

ターボチャージャの騒音対策

吸入空気を加給する製品です。

コンプレッサ、軸受け部と

タービンで構成されています。

タービン翼車とシャフトが

結合され、その結合体に

コンプレッサ翼車が組まれ

回転体を構成します。(図4)

2.この回転体はいくつかの騒音を

発生します。回転1次、

回転5次、回転8次、

ホワール音です。

回転1次は回転体によって

発生、回転5次はコンプレッサ

翼車、回転8次はタービン翼車、

ホワール音は軸受けによって

発生します。(図5)

3.また、ターボチャージャ付き

エンジンシステムには、吸入配管、

排気管があるので、管の気柱共鳴、

管の断面方向の共振、管内流れの

乱れなどの騒音を発生させる要因が

有ります。(図6)

4.研修では、これらの騒音対策を

詳しく説明します。

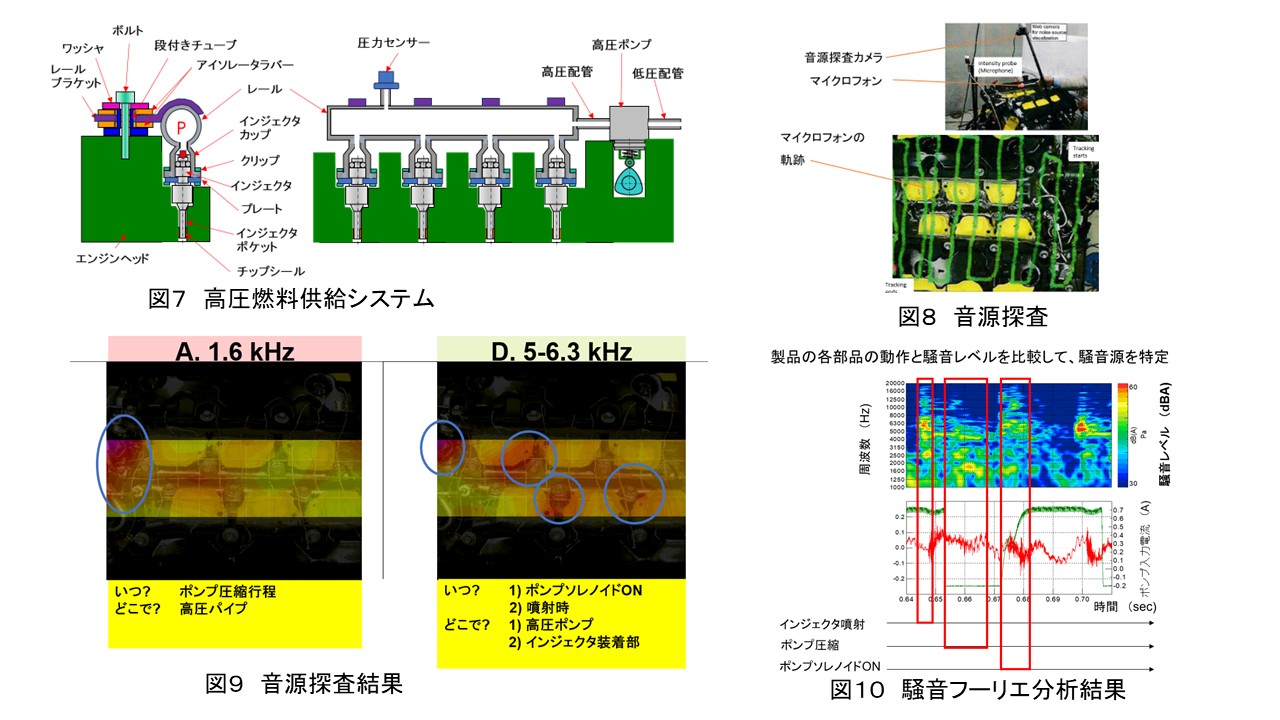

高圧燃料供給システムの騒音対策

エンジンの燃焼室に

ガソリンを噴射するための

製品でインジェクタ、レール、

高圧配管、高圧ポンプ、

低圧配管で構成されています。

2.高圧の燃料が高圧ポンプから

レールに供給されるので

燃圧脈動がレールの壁を

振動させ騒音が発生します。

また、インジェクタや

高圧ポンプの作動音などが

発生します。

3.この高圧燃料供給システムは

騒音を低減するため、レール

取り付け部にアイソレータ

ラバーを装着し、インジェクタを

レールに吊り下げ、インジェクタと

エンジンヘッドの接触はシリコン

ラバーのチップシールだけに

して、高圧燃料供給システムと

エンジンの金属接触をなくす

ことで騒音を低減しました。

(図7)

4.騒音を低減するために、どこで

どのタイミングで騒音が発生して

いるのか騒音探査を行い、さらに

騒音フーリエ分析でそれらの騒音の

発生原因を特定しました。

(図8、図9、図10)

5.この騒音対策では、騒音の発生源、

伝達経路、対策案を整理して、

騒音対策を推進しました。

6.研修では、これらの騒音対策を

詳しく説明します。

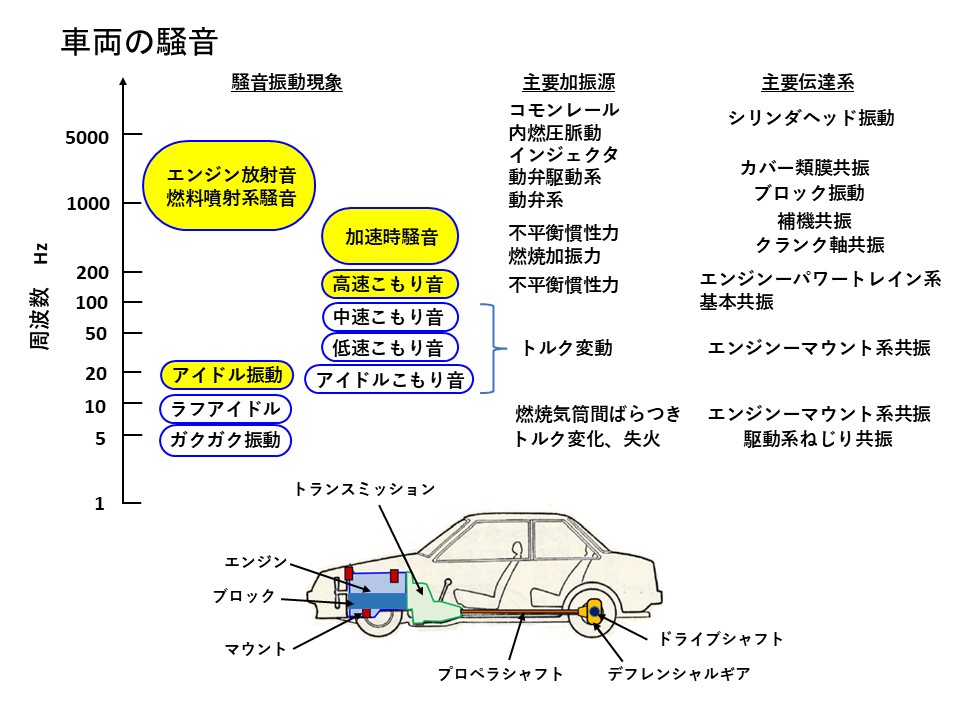

車両の騒音

こもり音、加速時騒音、

燃料噴射系騒音やエンジン

放射音などの騒音が発生

します。

2.これらの騒音の主要加振源、

主要伝達系を明確にして

騒音対策を行っています。

3.研修では、これらの騒音対策を

詳しく説明します。

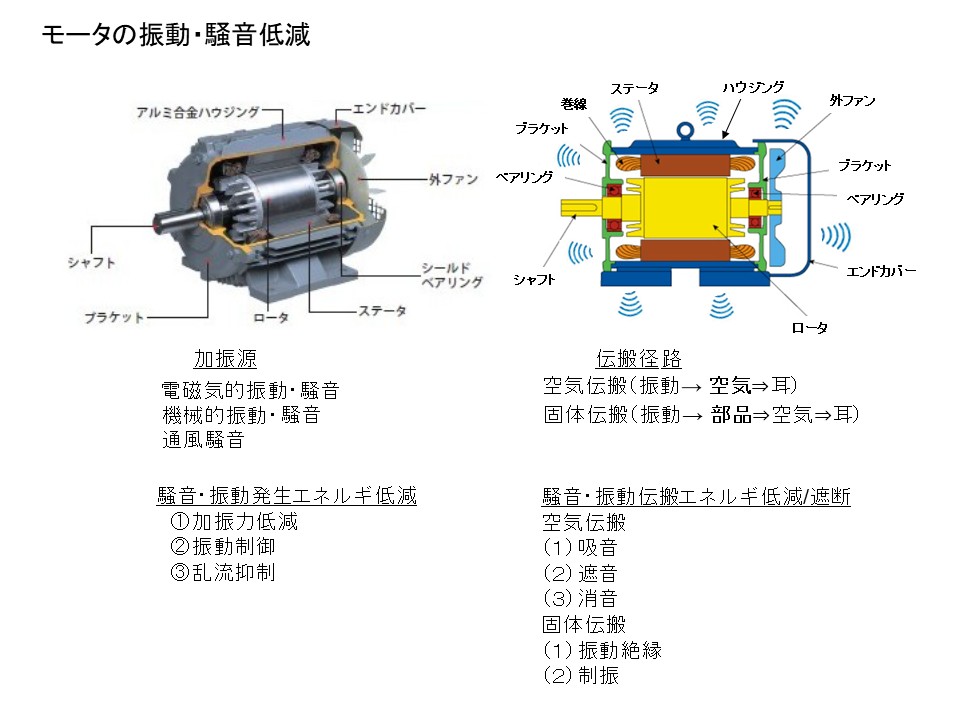

モータの振動・騒音

機械的振動騒音、

通風騒音などの騒音が発生

します。

2.これらの騒音の主要加振源、

主要伝達系を明確にして

騒音対策を行っています。

3.研修では、これらの騒音対策を

詳しく説明します。